编者按

大连图书馆以其馆藏明清小说系统完整和版本精良而著称于国际汉学界。大连图书馆“大谷文库”所藏明清小说近150种,不少小说刻书年代早、刻工精良,是海内外孤本、稀本,文献、文物价值极高。曹丽芳认为,大连图书馆藏《新镌绣像圈点秘本玉娇梨》的原板是现知最早版本;高日晖认为,大连馆藏《草木春秋演义》小说在神魔的故事框架下,用中药名命名人物和部分其他事物,结合药性、人物性格和物性特征,把隐喻、谐音的手法融入反讽之中,构造了一部充满奇趣的“中药”小说,间接反映出清代士人的世界眼光及对外来威胁的忧患意识;李永泉认为,《醒世姻缘传》的刻本系统虽然复杂,但大体可分为“十行本”和“十二行本”两种,大连馆藏的“十行本”以其刻书年代早、刻印精良、错讹较少著称,具有极高的文献价值。(李洲良)

《玉娇梨》是明末清初才子佳人小说的开山之作,有清一代非常盛行,产生了包括单行本、丛书本在内的几十个版本,然现所知其早期刻本不外乎三个:现藏于日本内阁文库的《新镌批评绣像玉娇梨小传》、美国哈佛燕京图书馆的《新镌批评绣像玉娇梨小传》和大连市图书馆的《新镌绣像圈点秘本玉娇梨》。关于这三个本子的刊刻顺序及它们之间的关系,历来众说纷纭,笔者经过对三个本子的详细比勘,认为大连本《玉娇梨》是重印本,其原板当为后世刻本的祖本;哈佛燕京图书馆所藏本与大连本面貌最为接近,当是直接依据大连本翻刻的;内阁文库本也是据大连本重刻,但改动较大。以后的各种版本应该都源于这三个早期刻本。

大连本《玉娇梨》的刊刻时间问题,上世纪八十年代曾引起学界广泛关注。林辰和王青平等先生曾论证此本是明末板本的重刻本,主要证据是:题署与他本大不相同;第一回开篇“话说正统年间”是明人口吻;书中多处出现“虏庭”“虏营”“夷虏”等为清廷所忌讳的词语;多页文字模糊不清,间有脱漏空白处,说明板片古老,不是初刻。这一观点为多数学者所认同,但也有学者提出不同看法。梁苑《大连图书馆藏本衙藏版〈玉娇梨〉刊本考辨》提出四条论据,认为此本刻于清顺治年间而非明末,其中可用来支持此本不是明刊的只有“不避明讳”一条。然而明代的避讳制度在官刻、私刻和坊刻中的遵循程度历来不同,出于坊刻的说部书籍,即使在避讳规则被要求甚严的崇祯年间,也还是做得漫不经心,如刊于崇祯五年的《二刻拍案惊奇》卷四有“这是二哥欠检点处”,卷十六有“可检他来算”;刊于崇祯年间的《型世言》第十六回有“选了一个湖广湘阴巡检候缺”,第十九回有“便箧中去检此银”等,都不避“检”字。金圣叹刊刻于崇祯十四年的《水浒传》被胡适先生称为“明末刻书避讳的一种样本或范本”,就是这个样本,黄霖先生做了具体统计后也发现“此书‘钧’字不避讳的共有31处之多。其他如明武宗朱厚照、明世宗朱厚熜的‘厚’字,全书就出现了16处;明穆宗朱载垕的‘载’字更有40处之多”,另外,“常”“洛”等字,书中都有不避讳的。所以,梁苑先生以不避明讳来证大连本《玉娇梨》原板不是明刻,证据尚欠充分。

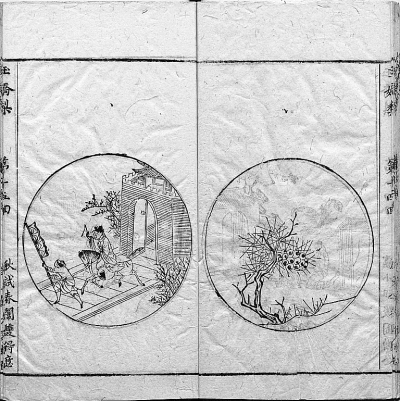

日本内阁文库藏《新镌批评绣像玉娇梨小传》 资料图片

目前学界普遍认为哈佛燕京图书馆藏本为清初写刻本。吴晓铃《哈佛大学所藏高阳齐氏百舍斋善本小说跋尾》中有关《玉娇梨》一书的按语云:“此本为清初写刻本,半叶九行,行二十四字,白口,单栏,黑鱼尾,四册。孙子书先生《中国通俗小说书目》著录版本三种:日本内阁文库藏康熙间刊本,北京大学藏马隅卿(廉)旧藏聚锦堂刊本及雍正间退思堂刊本。哈佛大学所藏此本与内阁文库藏本同。”又按:“《世界图书》一九八二年第六期林辰《〈玉娇梨〉的版本与作者》一文所提及之大连图书馆藏本,似与齐氏藏本同,封面题‘新镌批评绣像玉娇梨小传’,当较日本内阁文库本为早。”石昌渝《中国古代白话小说总目》认为日本内阁文库本是康熙间写刻本,而哈佛本疑为顺治间刊本,原因是“‘玄’字皆不缺笔”。

笔者对此三本详细比勘后,结论有异于前贤。首先,三本不是同一版本。内阁文库本行款格式与其他二本均不同,哈佛本与大连本刻写字体也不同,大连本的许多俗体字,哈佛本多作正体字,哈佛本还修正了大连本不少讹误,如第一回中大连本的“白公欢了一口气”,哈佛本“欢”作“叹”;大连本“各有所因”,哈佛本“因”作“图”;大连本“苏御史又通”,哈佛本“通”作“道”。其次,哈佛本当为康熙年间刻本。哈佛本中的“玄”字并非“皆不缺笔”,第二、十四、十五这三回就有五处缺了末笔。这几处看不出挖改补板的痕迹,则当是初刻原样。坊刻之本书,尚讳“玄”字,应为康熙以后刊本。

经过比勘还可看到,相较内阁文库本,哈佛本与大连本面貌更为接近。二者除行款格式相同外,第一回都有两处夹注,一是正文“不期一日朝廷土木之难”下有双行小注:“土木地名,也先南犯至此。”二是正文“正统北狩”下有双行小注:“正统皇帝被虏北去。”第三回实际上也有一处夹注,但此二本都作正文处理了,就是“也先虏名,虽是夷虏,尚知礼义”句,内阁文库本“虏名”作双行小字,是。此二本目录页第四回都作“吴翰林花下遇才郎”,而正文“郎”都作“人”,目录页第十四回都作“卢小姐后园赠金”,而正文“小姐”都作“梦梨”,其错误也都相同。此二本第一回均有“便叫侍儿嫣索取过笔砚”,内阁文库本“索”作“素”,是。内阁文库本有序、缘起、二十幅版画,半页八行,行二十字,行款也与前二本不同,第十四回目录页虽与前二本同,但正文中作“卢小姐”与目录相应,是。如前所述,第三回夹注的处理也比前二本更为恰当,而它的两处目录与正文不合的情况则前二本无:一是第十回,目录页作“一片石送鸿迎燕”,正文“燕”作“雁”;二是第十七回,目录页作“势位逼仓卒去官”,正文“位”作“住”,显然是两处错误。以上情况表明哈佛本与大连本的面貌更为接近,内阁文库本则稍远。

这三个本子谁先谁后呢?内阁文库本前有《缘起》云:“《玉娇梨》有二本,一曰《续本》,是继《金瓶梅》而作者……一曰《秘本》,是惩《续本》之过而作者……弇州深喜其蕴藉风流,足空千古,意欲绣行。惜其成独后,弇州迟暮不及矣。故不但世未见其书,并秘本之名亦无识之者。独客祖受而什袭至今。近缘兵火,岌岌乎灰烬之余。客惧不敢再秘,因得购而寿木……今秘本告竣,因述其始末如此。”文革红先生据此认为:“既然《缘起》和《叙》中交代了作品的由来,而《缘起》又为后来诸多《玉娇梨》的版本失收,所以,从这点看,此本应是《玉娇梨》的原刻本。”观点大致不错,但究竟原刻是否内阁文库本尚可推敲。《缘起》中两次提到“秘本”,内阁文库本的书名信息只有第一回回前题“新镌批评绣像玉娇梨小传”,全书不见“秘本”字样,而大连本虽然没有《序》和《缘起》,但它保留了封面,题名正好是“新镌绣像圈点秘本玉娇梨”,与内阁文库本的《缘起》相一致,这使我们有理由推测,此《缘起》应为大连本原板而作,大连本重印时失收,内阁文库本在翻刻时则原样收入。如果此推测不错,则大连图书馆藏《玉娇梨》的原板就是现知最早版本,哈佛燕京图书馆与日本内阁文库藏本都与它有渊源关系,哈佛本面貌最接近大连本,其刊刻当早于日本内阁文库本。又因为此一版本系统是以后各种刻本的源头,所以大连本的原板为后世刻本的祖本。

来源:光明网